こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

賃金支払5原則に関する連載も今回で最終回となります。

これまで4回にわたって各原則について詳しく解説してきました。

最終回となる今回は、賃金支払原則違反時の罰則と未払い賃金請求への対応、そして実務上の総合的な留意点について解説します。

賃金支払原則違反の罰則

労働基準法第24条(賃金支払の5原則)及び第25条(非常時払い)の規定に違反した使用者は、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労働基準法第120条)。これは、賃金支払原則が労働者保護の根幹に関わる重要な規定であることを示しています。

しかし、賃金支払原則違反がもたらす影響は、罰金額だけに留まりません。

労働基準監督署による調査や是正勧告、場合によっては送検といった行政処分は、企業の社会的信用やブランドイメージを大きく損なう可能性があります。

さらに、未払い賃金が発生した場合には、労働者からの民事訴訟リスクも生じ、これらの金銭的負担は罰金額をはるかに上回ることも少なくありません。

労働基準監督署の役割

労働基準監督署は、賃金支払原則を含む労働基準法違反の疑いがある事業場に対して、調査(立入検査、帳簿書類の提出要求など)を行い、法違反が確認された場合には是正勧告や指導を行います。

悪質なケースや是正勧告に従わない場合には、検察庁に事件を送致し、刑事罰が科されることもあります。労働者からの申告が調査の端緒となることも少なくありません。

労働者による未払い賃金請求権

使用者が賃金支払原則に違反し、賃金の未払いが生じた場合、労働者は使用者に対して未払い賃金の支払いを請求する権利を有します。

未払い賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間は、当分の間3年とされています(労働基準法第115条、附則第143条第3項)。本来は5年ですが、経過措置が取られています。なお、退職手当の請求権の消滅時効期間は5年です。

労働者が取り得る請求手段

労働者が未払い賃金を請求する手段はいくつかあります。

まず、内容証明郵便による請求があります。使用者に対して未払い賃金の支払いを請求する旨を記載した内容証明郵便を送付することで、時効の完成を6か月間猶予させる効果があります。

労働基準監督署への申告という方法もあります。労働基準監督署に法違反の事実を申告し、使用者への指導・勧告を促すことができます。ただし、監督署は民事的な請求権の回収を直接行う機関ではありません。

法的措置としては、労働審判(比較的迅速な解決を目指す手続き)、訴訟(通常訴訟)、支払督促(簡易な手続きで、相手方が異議を申し立てなければ強制執行が可能)、少額訴訟(請求額が60万円以下の場合に利用できる簡易な訴訟手続き)、民事調停(裁判官と調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続き)があります。

未払賃金立替払制度

企業が倒産したことなどにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が未払い賃金の一部を立替払いする制度があります。

対象となるのは、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当で、ボーナスは対象外です。立替払額は未払い賃金総額の8割(年齢に応じた上限あり)となります。

実務上のリスク軽減策

社会保険労務士として、クライアント企業に対してどのような助言を行うべきでしょうか。

まず、賃金支払の5原則の重要性と、違反した場合の罰則およびそれに伴う副次的リスク(行政指導、民事訴訟、レピュテーション低下など)について、改めて具体的に説明し、法令遵守の徹底を促すことが重要です。

就業規則、賃金規程、労働契約書、労使協定の内容が、労働基準法及び関連法令、最新の判例解釈に適合しているかを定期的にレビューし、必要に応じて改定を助言しましょう。特に賃金控除協定やデジタル給与払い導入時の協定などは、慎重な検討が必要です。

賃金計算及び支払プロセスにおけるヒューマンエラーを防止するためのチェック体制の構築や、勤怠管理システム・給与計算システムの適切な導入・運用について助言することも重要です。

労働者からの賃金に関する問い合わせや不満に対して、企業が真摯かつ迅速に対応するための相談窓口の設置や、コミュニケーション方法の改善を検討するよう促しましょう。

万が一、未払い賃金が発生してしまった場合には、早期に事実関係を調査し、誠実に対応すること(労働者との協議、適切な支払い、再発防止策の策定など)が、紛争の拡大を防ぐ上で重要であることを助言します。

規程類の整備と定期的な見直し

就業規則、賃金規程、労働契約書の内容が、賃金支払原則及び最新の法改正・判例に適合しているかを確認し、不備があれば速やかに整備・改定するよう指導します。

特に、賃金控除、口座振込、デジタル給与払い、年俸制、各種手当の支払い等に関する規定は明確かつ具体的に定める必要があります。

労使協定の適正な締結・運用

賃金からの控除(法令に基づくものを除く)やデジタル給与払いの導入には、適法な手続きによる労使協定の締結が不可欠です。

協定の対象範囲、控除項目、金額の算定方法、有効期間などを明確にし、労働者への周知を徹底するよう助言します。

労働者への説明責任と同意取得プロセスの適正化

口座振込やデジタル給与払い、あるいは相殺の同意など、労働者の同意を要件とする場合には、その同意が労働者の真に自由な意思に基づくものであることを担保するためのプロセス(十分な情報提供、質問機会の付与、検討時間の確保、書面による明確な意思表示の確認など)を構築するよう指導します。

判例動向の継続的な把握

労働法分野、特に賃金に関する判例は、実務に大きな影響を与えます。

最新の判例の趣旨を正確に理解し、それを踏まえた上でクライアント企業の実務対応を適宜見直すよう助言します。

紛争予防のための日常的な労務管理

賃金に関する紛争は、企業にとって大きな負担となり得ます。

日頃から労働者との良好なコミュニケーションを心がけ、賃金計算の正確性を期し、疑問や不満が生じた場合には早期に誠実に対応する体制を整えることが、紛争を未然に防ぐ上で重要であることを強調します。

まとめ

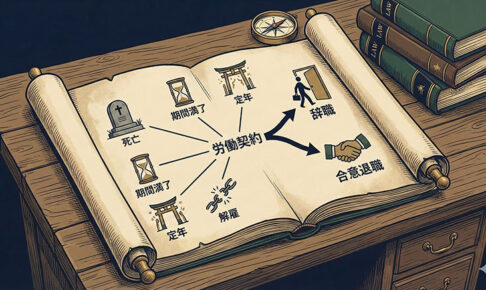

賃金支払5原則は、労働者の生活の基盤である賃金を確実に、かつ有利な方法で労働者に帰属させることを目的とした、労働者保護の根幹をなす規定群です。

これらの原則は、単に法令の条文を遵守するだけでなく、労働者の権利保護と企業の健全な発展という二つの要請をいかに調和させるかという視点から理解することが重要です。

社会保険労務士の役割は、法違反のリスクを指摘するだけでなく、企業が適法かつ円滑に賃金支払制度を運用し、それを通じて従業員の満足度を高め、ひいては生産性の向上や企業価値の増進に繋げるための積極的な提案を行うことです。

近年のデジタル化の進展、働き方の多様化、そして企業に対するコンプライアンス要求の高まりは、賃金支払実務を一層複雑化させています。このような状況下で、社会保険労務士は、法的専門知識を基盤としつつも、経営的視点と人事労務管理全般への深い洞察を併せ持つプロフェッショナルとして、クライアント企業の持続的成長と労働者の福祉向上の双方に貢献する存在であることが求められています。

これまで5回にわたって賃金支払5原則について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?皆さまの実務の参考になれば幸いです。

「3アカデミー」オンラインサロンでは、さらに踏み込んだノウハウも共有していますので、ぜひご参加ください!

↓↓↓

https://academy.3aca.jp/2024a/