こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

今回から5回にわたって、労働基準法の根幹をなす「賃金支払5原則」について詳しく解説していきます。

この原則、多くの企業で当たり前のように運用されていますが、正しい理解ができていないと思わぬ法的リスクに発展することも。

まずは全体像から見ていきましょう。

賃金支払5原則とは何か?

賃金支払5原則とは、労働基準法第24条に定められた賃金の支払い方法に関する5つの基本ルールです。

これらは「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」で構成されています。

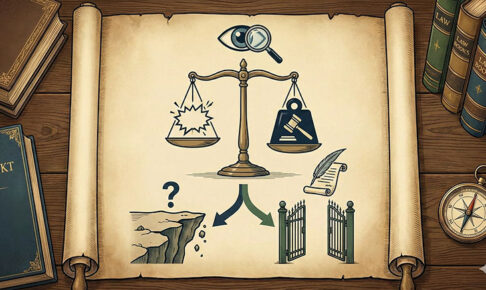

なぜこれらの原則が重要なのでしょうか。

賃金は労働者の生活の根幹を成すものであり、その安定的な受給は労働者の権利保護の核心だからです。これらの原則は、使用者が一方的に労働者に不利益を課すことを防ぎ、労働者が労働の対価を確実かつ有利な方法で受領できるようにすることを目的としています。

なぜ「4原則」ではなく「5原則」なのか?

時々「賃金支払4原則」という表現を耳にすることがありますが、法解釈上および実務においては「5原則」として整理するのが一般的です。

これは労働基準法第24条の条文構成を正確に反映したものであり、社会保険労務士の皆様におかれましては、この5つの原則すべてを理解していただくことが重要です。

第1の原則:通貨払いの原則

それでは早速、第1の原則である「通貨払いの原則」から詳しく見ていきましょう。

通貨払いの原則とは、賃金は日本国内で強制通用力を有する通貨、つまり日本円の現金で支払われなければならないとする原則です。

この原則の趣旨は、価格が不明瞭であったり換価に不便であったりする現物給与を原則として禁止し、労働者が最も安全かつ有利な形で賃金を受領できるようにすることにあります。

自社製品での支払い、商品券での支払い、外国通貨での支払いなどは、原則としてこの規定に違反します。

しかし例外もあります。

通貨払いの原則には、実務上の便宜や労働者の利益を考慮した例外が認められています。まず最も一般的なのが、労働者の同意を得た銀行口座への振込です。

これは実務上ほとんどの企業で採用されている方法ですが、重要なのは労働者の個別かつ明確な同意が必要であることです。書面による同意を取得し、適切に保管することが求められます。

そして令和5年4月から始まったのが「デジタル給与払い」です。これは労働者の同意を前提として、厚生労働大臣が指定する資金移動業者(令和7年4月4日現在、PayPay、リクルートMUFGビジネス、楽天Edy、au ペイメント、の4社)の口座へ賃金を支払う制度です。ただし、導入には非常に厳格な要件が課されています。

労使協定の締結、対象労働者からの個別同意、指定業者の口座であること、口座残高の上限設定、破綻時の保証措置、不正利用時の補償制度、手数料無料での現金化手段の確保など、労働者保護の観点から多くの要件をクリアする必要があります。

労働協約に基づく現物支給(通勤手当としての定期券支給など)や、退職手当の小切手等による支払いも、一定の条件下で例外として認められています。

実務上の注意点

社会保険労務士として、クライアント企業に指導する際のポイントをお伝えします。

口座振込やデジタル給与払いを導入する際は、必ず労働者一人ひとりから書面による明確な同意を取得しましょう。

厚生労働省が提供するモデル様式も活用できます。

デジタル給与払いは比較的新しい制度のため、関連するガイドラインや指定業者のリストは変更される可能性があります。常に最新情報を入手し、適切な導入支援を行うことが重要です。

労働協約に基づく現物支給を行う場合は、協約が適法に締結されているか、支給対象物品の評価額が妥当か、協約の適用範囲が明確かといった点を確認する必要があります。

まとめ

通貨払いの原則は、労働者が最も安全で確実な方法で賃金を受け取れるよう保護する重要な原則です。しかし、時代の変化とともに様々な例外が設けられており、企業にとっては選択の幅が広がっています。

重要なのは、どの方法を選択する場合でも、労働者保護という原則の趣旨を忘れず、適切な手続きを踏むことです。

特に新しいデジタル給与払いについては、利便性だけでなく、労働者のリスクもしっかりと説明し、真に自由な意思に基づく同意を得ることが不可欠です。

次回は、賃金支払5原則の第2の原則「直接払いの原則」について詳しく解説します。中間搾取を防ぐこの原則には、実務上判断が難しい「使者」と「代理人」の区別という問題があります。お楽しみに!

「3アカデミー」オンラインサロンでは、さらに踏み込んだノウハウも共有していますので、ぜひご参加ください!

↓↓↓

https://academy.3aca.jp/2024a/