こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

36協定シリーズも第4回となりました。今回は、デジタル化の進展に伴う36協定の届出実務について、特に2021年4月から始まった押印廃止がもたらす新たな注意点を中心に解説します。

便利になったはずの手続きが、思わぬ落とし穴となっているケースが増えているのです。

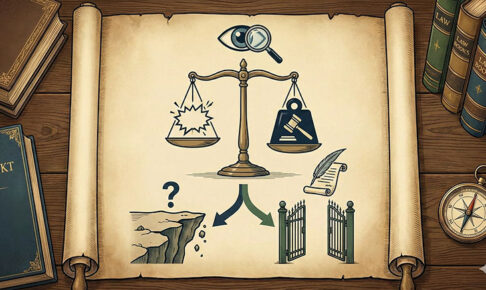

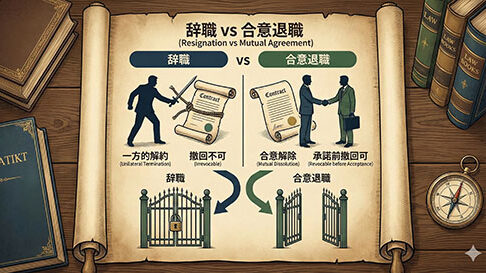

協定書と協定届の違いを理解する

実務上、まず明確に区別すべきは「協定書」と「協定届」です。

•協定書(きょうていしょ):使用者と労働者代表との間で合意した内容を記した、労使間の契約書そのもの。法的効力の源泉はこの「合意」にある

•協定届(きょうていとどけ):上記「協定書」の内容を、厚生労働省所定の様式(様式第9号など)に転記し、所轄労働基準監督署に届け出るための行政文書

この二つは本来別物ですが、多くの企業では便宜上、協定届の様式を協定書として兼用しています。ここに落とし穴があるのです。

押印廃止の真の意味

2021年4月1日、行政手続きのデジタル化推進の一環として、労働基準監督署に提出する協定届への使用者の押印・署名が原則不要となりました。

この変更は、協定届の電子申請を促進する一方で、深刻な誤解と新たなリスクを生んでいます。

重要なのは、押印廃止はあくまで行政への「届出様式」に関するものであり、その前提となる労使間の合意(協定書)の有効性には何ら影響を及ぼさないということです。

つまり、労使間の合意が真正に成立したことの証拠は、別途確保しておく必要があります。

「協定書なし」という危険な状態

協定届の様式を協定書として用いる場合、その文書には使用者側代表と労働者側代表の双方の署名または押印が必須となります。

これは、その文書が単なる届出ではなく、労使間の真正な「合意」を証明するものであることを示すためです。

しかし、電子申請の普及と押印廃止により、この「合意の証跡」を残すという意識が希薄化し、単にオンラインフォームに入力して送信するだけの「クリック作業」で完結したと誤認するケースが増えています。

労働新聞が指摘するように、労働者代表の署名・押印のない協定届が提出され、実質的に「協定書なし」の無効な状態となっている事業場が散見されるのです。

証明責任の転換

この制度変更は、証明の所在を転換させたと言えます。

従来は、押印された協定届が、行政への届出と合意の証明という二つの機能を兼ねていました。しかし、押印廃止によってこの二つの機能は分離されました。

届出は単なる報告となり、合意の存在を証明する責任は、完全に企業の内部記録管理に移行したのです。紛争時に、使用者は労働基準監督署にある届出書類を指して「合意がある」と主張することはできず、自社で保管する署名・押印済みの協定書を提示する必要があります。

行政手続きの簡素化という目的が、逆説的に、企業の内部コンプライアンスと記録保存の重要性をかつてなく高める結果となったのです。

特別条項の手続きも要注意

さらに、特別条項付き36協定を締結している場合には、もう一つ重要な注意点があります。

特別条項を締結する場合、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」を具体的に協定することが義務付けられています。

これには、例えば「過半数代表者への事前の申し入れと協議」や「過半数代表者への事前通知」といった手続きが含まれます。

2023年に明らかになった滋賀県の事案では、有効な特別条項付き36協定を締結していたにもかかわらず、協定で定めた「労働者代表者への事前通知」の手続きを怠ったまま、月45時間を超える時間外労働を行わせていました。このケースで労働基準監督署は、手続きを履践しなかったことにより「特別条項は無効の状態にあった」と判断しました。その結果、適用される上限は原則の月45時間に戻り、それを超える労働はすべて違法とされたのです。

このことは、特別条項が一度締結すれば無条件に高い上限が認められる「フリーパス」ではないことを示しています。手続きの履行を怠ることは、いわば「サーキットブレーカー」のように機能し、その特定の事例における特別条項の効力を遮断するのです。

電子申請のメリットと注意点

政府の電子申請システム「e-Gov」を利用した届出も強力に推進されています。2021年の規制改革により、36協定届の電子申請においては電子署名・電子証明書が不要となり、導入のハードルが大幅に下がりました。

電子申請には、24時間申請可能、郵送コスト不要、本社一括届出の要件緩和といったメリットがあります。

特に、複数の事業場を持つ企業にとって、各事業場の労働者代表が異なる場合でも電子申請であれば一括届出が可能となったことは大きな利点です。

しかし、その便利さゆえに、労使間の合意形成プロセスが軽視されるリスクがあることを忘れてはなりません。

システム操作に慣れることと、適法な36協定を締結することは全く別の問題なのです。

実務上のベストプラクティス

電子申請時代の36協定実務において、以下の点を確実に実施することをお勧めします。

1.協定書の別途作成:協定届とは別に、労使双方の署名・押印のある協定書を作成し、保管する

2.選出過程の記録化:過半数代表者の選出過程(候補者、選出方法、投票結果等)を詳細に記録し、保存する

3.周知の証跡保存:36協定を労働者に周知した方法と日時を記録し、必要に応じて周知の証拠(掲示の写真、配布記録等)を保存する

4.特別条項の手続き記録:特別条項を発動する際の手続き(事前通知、協議等)の実施記録を都度作成し、保管する

まとめ

電子申請と押印廃止により36協定の届出は便利になりましたが、それは「協定届」の手続きが簡素化されただけであり、「協定書」による労使間の真正な合意の必要性は変わりません。

むしろ、合意の証明責任が完全に企業側に移行したことで、内部記録管理の重要性は格段に高まっています。

特別条項の手続き履行も含め、形式的な届出だけでなく、実質的な労使合意のプロセスを重視することが、有効な36協定の締結・運用には不可欠です。便利さの裏に潜む落とし穴に十分注意しながら、適切な労働時間管理を実現していきましょう。

次回は最終回として、36協定と安全配慮義務の関係、そして今後の労使協定の展望について解説します。お楽しみに!

「3アカデミー」オンラインサロンでは、さらに踏み込んだノウハウも共有していますので、ぜひご参加ください!

↓↓↓

https://academy.3aca.jp/2024a/