こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

前回は定額残業代の有効要件「判別性」について詳しくお伝えしました。

今回は2つ目の重要な要件である「対価性」について丁寧に解説していきます。

この要件が満たされていないと、せっかく支払った手当が残業代として認められないリスクがありますので、しっかり理解していきましょう。

「対価性」とは何でしょうか?

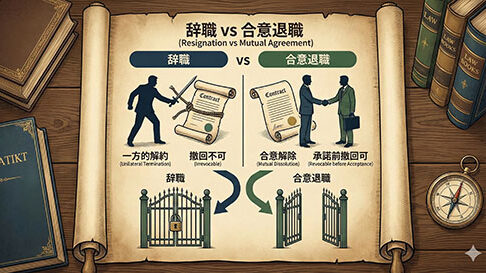

「対価性」とは、定額残業代として支払われる手当等が、時間外労働等に対する「対価」として支払われるものであることが、契約上及び実態として明確であるという要件です。

簡単に言えば、「この手当は残業の対価として支払っているものですよ」ということが、労使間で明確に合意され、かつ実態としても時間外労働の対価として機能していることが求められるのです。

なぜ「対価性」が重要なのでしょうか?

この要件が重視される背景には、企業が通常の賃金の一部を事後的に「実はこれは残業代でした」と主張したり、曖昧な名称の手当を用いて未払い残業代を回避したりすることを防ぐ意図があります。

例えば、「業務手当」「営業手当」といった名称の手当を後から「これは定額残業代でした」と主張しても、それが最初から時間外労働の対価として設定されていたことが客観的に証明できなければ、定額残業代として認められない可能性が高いのです。

日本ケミカル事件最高裁判決(平成30年7月19日)

「対価性」の判断基準については、日本ケミカル事件の最高裁判決が重要な指針を示しています。この判決では、ある手当が時間外労働等の「対価」として支払われたものと言えるかどうかは、以下の3つの事情を総合的に考慮して判断すべきであるとされました。

1. 雇用契約書等の記載内容

雇用契約書、賃金規程、採用条件確認書等における、当該手当が時間外労働等の対価である旨の規定の有無や具体性が重要です。

日本ケミカル事件では、関連書類に「業務手当」が時間外労働等の対価である旨が明記されていたことが評価されました。

2. 使用者による労働者への説明内容

当該手当や割増賃金に関する使用者から労働者への説明の具体的内容や状況も判断材料となります。

採用時や制度導入時に、どのような説明がなされたのか、その説明は十分に明確だったかが問われます。書面での説明に加え、口頭での丁寧な説明も重要です。

3. 実際の労働時間等の勤務状況

労働者の実際の時間外労働時間数と、定額残業代として支払われた手当の額(及びそれが想定する時間数)との乖離の程度も考慮されます。

日本ケミカル事件では、支払われた業務手当の額が、実際の時間外労働等の状況と大きくかけ離れたものではなかったことが、対価性を肯定する一因となりました。

「対価性」を満たすための実務上のポイント

「対価性」の要件を満たすためには、以下の点に注意しましょう:

1. 手当の名称を適切にする: 「固定残業手当」「時間外労働手当」など、時間外労働の対価であることが明確な名称を用いることが望ましいです。「業務手当」「営業手当」など一般的な名称を使う場合は、その手当が時間外労働等の対価である旨を書面で明確に定義しておく必要があります。

2. 契約書・規程類への明記: 雇用契約書、就業規則、賃金規程等に、当該手当が時間外労働等の対価であることを明確に記載しましょう。「○○手当は時間外労働月○○時間分の対価として支給する」といった具体的な記載が有効です。

3. 丁寧な説明と理解の確認: 採用時や制度導入時に、手当の性質、対象時間数、超過分の取扱い等について丁寧に説明し、労働者の理解を得ることが重要です。可能であれば、説明内容を記録に残しておくことも有効でしょう。

4. 実態との整合性確保: 定額残業代の想定時間数は、実際の時間外労働の実態と著しく乖離しないように設定することが望ましいです。極端に少ない時間や、逆に過労死ラインを超えるような長時間の設定は避けるべきです。

まとめ

「対価性」は、定額残業代制度の有効性を支える重要な要件の一つです。

特に日本ケミカル事件最高裁判決以降、契約書等の文書化の重要性が強調されていますが、単に書面上の記載だけでなく、労働者への説明内容や実際の労働実態との整合性も含めて総合的に判断されることに注意が必要です。

次回は、定額残業代の有効要件の3つ目「合意と周知」について詳しく解説します。お楽しみに!

「3アカデミー」オンラインサロンでは、さらに踏み込んだノウハウも共有していますので、ぜひご参加ください!

↓↓↓

https://academy.3aca.jp/2024a/